Aujourd’hui, des milliers d’espèces très diversifiées, allant du criquet tibétain au yack, sont capables de vivre au-delà de 3500 m d’altitude. Parmi elles, plus de 10 millions d’êtres humains ont réussi à s’installer et à s’épanouir dans ces conditions extrêmes. Mais cela n’a pas toujours été le cas! En 1550, lorsque les Espagnols sont arrivés pour la première fois dans la ville de La Paz, en Bolivie, située à 3500 m d’altitude, ils ne pouvaient pas y élever leurs enfants. Les bébés mourraient systématiquement au cours de leur première année de vie à cause de l’altitude. Le manque d’oxygène à cette altitude est dangereux pour les nouveau-nés, car leurs organes sont encore immatures et ne peuvent donc pas répondre correctement à ce stress. Ce n’est que 50 ans plus tard que le premier bébé espagnol a pu naître et survivre dans la ville de La Paz, après plusieurs décennies d’adaptation. Mais alors, comment les nouveau-nés parviennent-ils à s’adapter et à grandir dans un tel environnement?

La course à relais énergétique

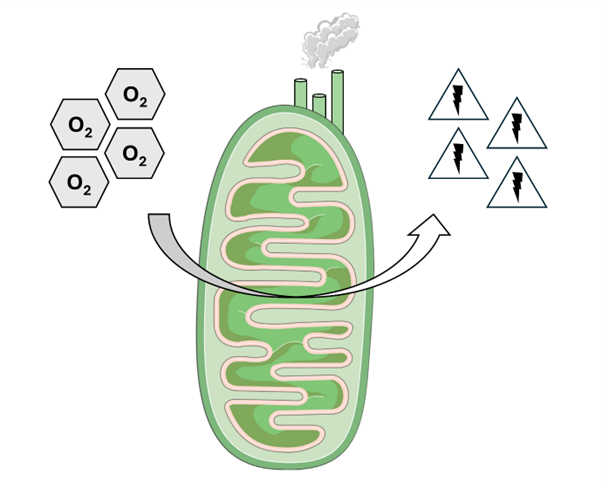

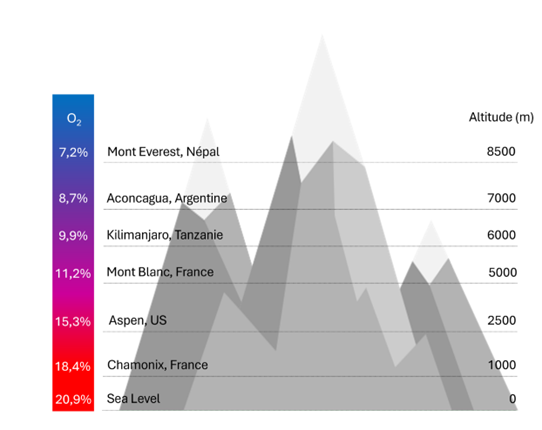

Dans chaque cellule, il existe de petites usines énergétiques, les mitochondries, à l’intérieur desquelles plusieurs machines utilisent l’oxygène pour produire de l’énergie (Figure 1). Plus l’altitude est élevée, plus le niveau d’oxygène diminue (Figure 2), les machines doivent donc s’adapter pour produire le même niveau d’énergie tout en utilisant moins d’oxygène. Chez les souriceaux en altitude, la machine n°I s’arrête presque totalement de fonctionner, la machine n°II doit donc prendre le relais pour maintenir la production d’énergie (Figure 3). Imaginez une course de relais : la machine n°I est comme un·e coureur·se qui doit avancer en groupe, tandis que la machine n°II, plus autonome, peut courir seule et s’adapter plus facilement aux obstacles. La machine n°I, est très efficace au niveau de la mer grâce à sa coopération étroite avec les autres machines, mais elle devient moins souple en altitude. Au contraire, la machine n°II est plus flexible et dépend moins des autres machines, ce qui lui permet de mieux s’ajuster face à un stress environnemental comme le manque d’oxygène. Elle permet ainsi de fournir au souriceau en altitude l’énergie nécessaire à son développement.

Les mitochondries : des supers batteries pour grandir!

Les mitochondries peuvent utiliser jusqu’à 90 % de l’oxygène disponible pour produire l’énergie nécessaire à des fonctions vitales comme la production de chaleur ou la respiration. Chez les nouveau-nés, le rôle des mitochondries devient encore plus crucial après la naissance, car ils passent d’un environnement utérin sans oxygène à une atmosphère très riche en oxygène. Ils doivent donc apprendre à l’utiliser pour produire la quantité d’énergie nécessaire à leur développement. Pour accompagner cette transition, l’activité des mitochondries augmente considérablement dans les premières semaines et les premiers mois de vie, afin de permettre la croissance des cellules et le développement des organes. Non seulement les mitochondries deviennent plus actives, mais leur nombre et leur taille augmentent également, ce qui renforce leur capacité à répondre aux besoins énergétiques importants de l’organisme en plein développement.

Les bébés ne font pas comme les grands

Il serait facile de penser que les bébés sont simplement des adultes en format miniature qui réagissent de façon identique à leurs parents face à leur environnement, mais la réalité est bien différente. Du fait qu’ils sont en pleine croissance, les nouveau-nés sont bien plus sensibles à leur milieu de vie que les adultes et le moindre stress peut affecter la manière dont leurs organes ou leurs systèmes biologiques se développent. Il existe souvent un retard de développement chez les espèces qui vivent en haute altitude. L’énergie produite est principalement redirigée vers les fonctions physiologiques essentielles, tandis que la croissance d’autres systèmes secondaires est ralentie ou compensée par des stratégies alternatives. Chez la souris sylvestre par exemple, qui peut vivre jusqu’à 6000 m d’altitude, la capacité à produire de la chaleur se développe plus tard que chez les souris vivant au niveau de la mer. Cela peut s’expliquer par le fait que la production de chaleur est très coûteuse en énergie, surtout dans un environnement où il est déjà difficile d’en produire. Pour compenser, les souriceaux adoptent des comportements différents comme se blottir davantage contre leurs frères et sœurs pour pouvoir rester au chaud. Ces ajustements pendant le développement du nouveau-né sont essentiels pour permettre à l’individu de s’adapter correctement à l’âge adulte.

La mitochondrie au cœur d’un effort collectif

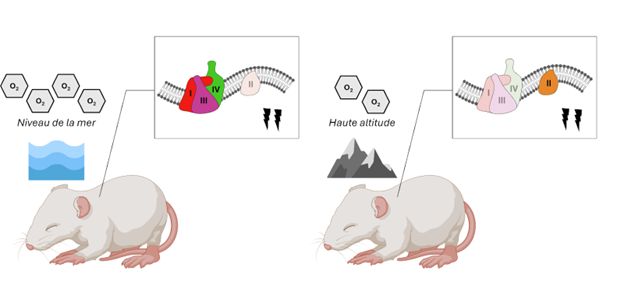

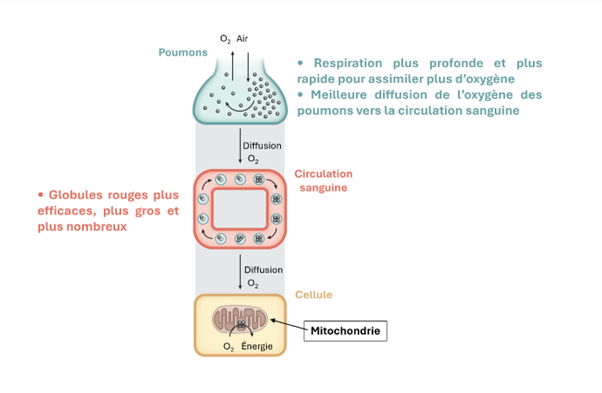

Pour compenser le manque d’oxygène en haute altitude, ce n’est pas seulement la mitochondrie qui s’adapte : c’est tout un ensemble de mécanismes qui travaillent ensemble pour optimiser l’utilisation de l’oxygène. La mitochondrie, en tant que dernier maillon de la chaîne, ne peut fonctionner efficacement que grâce aux adaptations des systèmes qui transportent l’oxygène depuis l’atmosphère jusqu’aux cellules (Figure 4). Par exemple, la respiration devient plus rapide et plus profonde pour maximiser l’assimilation d’oxygène dans le corps. Dans les poumons, l’oxygène se diffuse mieux dans le sang ou il est transporté par des globules rouges plus nombreux, plus gros et plus efficaces pour acheminer l’oxygène vers les cellules. C’est la combinaison de toutes ces adaptations, depuis l’air inspiré jusqu’aux mitochondries, qui permet aux organismes en haute altitude de survivre dans un environnement pauvre en oxygène.

Dans les prochaines décennies, avec le réchauffement climatique, de plus en plus d’animaux vont devoir migrer vers des altitudes plus élevées pour trouver des températures adaptées à leurs besoins. Cependant, en s’élevant, elles devront faire face à un nouveau défi de taille : la baisse du niveau d’oxygène. Certaines espèces vont réussir à s’adapter, d’autres risquent malheureusement de disparaître. Les résultats de notre étude peuvent nous aider à mieux comprendre comment ces espèces vont réagir à ce nouvel environnement et quelles stratégies elles pourraient mettre en place pour s’adapter. Pour les bébés souris, grandir en haute altitude n’a pas été une mission impossible, mais bien une mission réussie!

Figure 1. La mitochondrie produit de l’énergie à partir de l’oxygène.

Figure 2. L’altitude (en mètre) et le pourcentage d’oxygène associé.

Figure 3. Au niveau de la mer, la machine n°1 fonctionne étroitement avec les autres machines pour produire une grande partie de l’énergie de la cellule. En altitude, il y a un changement énergétique: la machine n°I s’arrête et la n°II prend le relais pour maintenir une production d’énergie stable.

Figure 4. Les différentes adaptations existantes chez les espèces vivant en haute altitude pour améliorer l’assimilation, le transfert et l’utilisation de l’oxygène.

Découvre l'autrice

Maud Demarest (elle)

Maud Demarest, 27 ans, est doctorante en écophysiologie évolutive à l’Université Laval sous la supervision du Dr Vincent Joseph. Titulaire d’une maîtrise en écologie et biodiversité, elle s’est toujours passionnée pour la capacité des espèces à s’adapter à des environnements variés, souvent marqués par des conditions de vie extrêmes et spécifiques. Son doctorat lui permet de satisfaire sa curiosité en étudiant l’adaptation des souris aux milieux de haute altitude.