Lors des vagues de chaleur et des feux de forêt, les cyclistes urbains affrontent des défis majeurs. Sous l’effet de températures extrêmes et d’une pollution de l’air élevée, ils et elles sont contraint·e·s de modifier leurs habitudes. Ces événements, exacerbés par les changements climatiques, posent une question essentielle : comment encourager la pratique du vélo tout en protégeant ceux et celles qui le pratiquent?

Les personnes cyclistes freinées par les vagues de chaleur et les feux de forêt

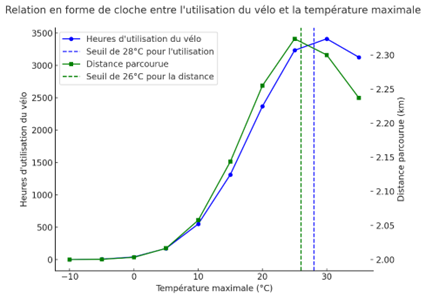

Les recherches sur les interactions entre la température, la pollution de l’air et la mobilité urbaine s’appuient souvent sur des données de vélos en libre-service, comme les BIXI à Montréal. Une étude menée à New York sur plus de 43 millions de trajets a révélé un phénomène intéressant : la relation entre la température et l’utilisation du vélo suit une courbe en cloche. Autrement dit, quand la température augmente, les cyclistes roulent de plus en plus, mais au-delà de 26-28 °C, lorsque la chaleur devient inconfortable, la durée et la distance des trajets diminuent (Figure 1). Lors des vagues de chaleur, où les températures dépassent 31 °C, cette baisse est encore plus marquée, avec une réduction de 33 % des trajets enregistrés l’après-midi, le moment le plus chaud de la journée.

La pollution de l’air exerce également un effet dissuasif, notamment en raison de la concentration de particules fines, des polluants microscopiques environ 30 fois plus petits qu’un cheveu humain. Lors des épisodes de feux de forêt, où ces concentrations de particules fines dépassent fréquemment 38 μg/m³, on observe une diminution notable de l’utilisation du vélo. À Seattle, par exemple, les feux de 2018 ont réduit le nombre de trajets à vélo de 36 %, alors que les particules fines avaient atteint des niveaux alarmants de 102 μg/m³, soit plus de 2,5 fois le seuil critique. Ces résultats illustrent clairement que plus la concentration de particules fines dans l’air augmente, plus la mobilité urbaine diminue.

Figure 1. Relation entre l’utilisation du vélo et la température maximale.

Note. Adapté de Climate Change and Physical Activity: Estimated Impacts of Ambient Temperatures on Bikeshare Usage in New York City (Heaney et al., 2019). Copyright 2019 par Environmental Health Perspectives.

Les changements climatiques à toute allure

En 2023, le Canada a connu des vagues de chaleur, avec des températures dépassant 31 °C pendant plusieurs jours, ce qui a déclenché des feux de forêt d’une ampleur historique. Ces incendies ont détruit plus de 15 millions d’hectares, soit une superficie équivalente à 60 000 terrains de football. Selon les spécialistes du climat, le réchauffement planétaire rendra ces phénomènes extrêmes plus fréquents et intenses dans les années à venir. D’après les projections, une augmentation de 2 à 4 °C de la température moyenne globale pourrait tripler, voire quadrupler le nombre de vagues de chaleur à Montréal d’ici 2050. En parallèle, la saison des feux de forêt au Canada pourrait s’allonger de 5 à 75 jours supplémentaires d’ici 2040, augmentant considérablement les risques d’incendie.

Ces événements extrêmes créent une situation paradoxale : alors que le vélo est l’une des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution de l’air, il est lui-même menacé par les changements climatiques qu’il aide à combattre.

Un tandem qui menace la santé

Les vagues de chaleur et les feux de forêt intensifient la pollution de l’air, particulièrement dans les grandes villes. Ces zones urbaines subissent un effet aggravé en raison des îlots de chaleur, soit des espaces où les infrastructures, comme les immeubles et les routes, emprisonnent la chaleur. Ce phénomène amplifie non seulement la température ambiante, mais aussi la concentration d’ozone, un gaz naturellement présent dans l’atmosphère dont les niveaux augmentent avec la chaleur.

Parallèlement, les feux de forêt libèrent d’énormes quantités de particules fines qui, portées par le vent, peuvent parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres. Cela a été illustré par la fumée des feux de forêt au Nouveau-Brunswick, qui a atteint Montréal le 25 juin 2023. Ce jour-là, les concentrations de particules fines ont grimpé à 200 μg/m³, soit 13 fois la limite recommandée par l’Organisation mondiale de la santé.

Autrefois considérés comme le plus grand défi du 21e siècle pour la santé humaine, les changements climatiques sont désormais perçus comme une menace pour la survie de l’espèce humaine. La vague de chaleur de juin 2021 en Colombie-Britannique en est un exemple frappant : elle a causé 619 décès et une augmentation spectaculaire des visites aux urgences : +130 % pour les coups de chaleur et +17 000 % pour la déshydratation.

Parallèlement, la pollution de l’air, et en particulier les particules fines, reste l’une des plus grandes menaces environnementales pour la santé. Ces particules microscopiques pénètrent profondément dans le corps, traversant les barrières naturelles comme les poumons et même le cerveau, provoquant à long terme des maladies respiratoires et cardiovasculaires graves. En première ligne face à la chaleur et à la pollution de l’air, les cyclistes subissent durement les conséquences de ces conditions climatiques extrêmes.

En selle pour protéger les cyclistes

Face à la rapidité des changements climatiques et à leurs effets négatifs sur l’usage du vélo et la santé des cyclistes, il devient urgent de développer des infrastructures urbaines résilientes. Une piste prometteuse réside dans l’aménagement des pistes cyclables longées d’arbres, ce qui permettrait à la fois de réduire la température ressentie et d’améliorer la qualité de l’air et d’encourager davantage la pratique du vélo. Ces aménagements contribueraient ainsi à protéger la santé des cyclistes grâce à l’activité physique, tout en réduisant la pollution de l’air pour l’ensemble des citadins et citadines.

La promotion du vélo en milieu urbain reste une stratégie clé dans la lutte contre les changements climatiques. En remplaçant la voiture par le vélo pour les trajets courts du quotidien, on réduit la pollution de l’air local et évite, à titre individuel, l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre générées par 2 000 km parcourus en voiture (Figure 2). Promouvoir, soutenir et adapter les infrastructures pour renforcer la résilience climatique des cyclistes canadien·ne·s est une responsabilité partagée par les collectivités et les gouvernements pour répondre aux défis climatiques de demain.

Figure 2. L’activité physique, une solution face aux changements climatiques.

Note. Illustration de Tamara Marcia Martel, étudiante en design, des impacts positifs de l’activité physique sur la réduction des gaz à effet de serre et de la pollution atmosphérique. Source : Bernard et al. (2021).

Découvre l'auteur

Louis Pitois (il)

Louis est doctorant en sciences de l’environnement à l’UQAM, financé par les Fonds de recherche du Québec. Sa thèse explore l’impact des conditions climatiques extrêmes, telles que les vagues de chaleur et les épisodes de smog, sur l’utilisation du vélo dans les grandes villes canadiennes. Athlète universitaire en cross-country et athlétisme, il rêve de décrocher une médaille avant la fin de son doctorat. Passionné de cinéma, il reste persuadé qu’il y avait de la place pour Jack sur cette fameuse planche.